東京フィルハーモニー交響楽団第849回サントリー定期シリーズ |

|

|

|

||

飯守泰次郎です。6/17は東京フィルハーモニー交響楽団のサントリー定期シリーズで、R.シュトラウスの生誕150年を記念するコンサートを指揮いたします。

ご存じのとおり東京フィルは、オペラの経験が大変長いオーケストラです。R.シュトラウスについても、日本のオーケストラとして桁違いに豊富な経験を持っていることを、初日の練習から改めて実感しました。

R.シュトラウスの創作は、おもに交響詩、オペラ、そして歌曲の3つの分野が中心となっています。

そこで今回は、まず交響詩「ドン・ファン」、続いて、最晩年のオーケストラ歌曲「4つの最後の歌」でソプラノの浜田理恵さんをお迎えします。

後半は3つのオペラから、初期に大成功を収めた楽劇でオーケストラの編成も大きい『サロメ』より“7つのヴェールの踊り”、次に、彼の最後のオペラ『カプリッチョ』の室内楽的で繊細な序奏(弦楽六重奏)と“月光の音楽”、そして『ばらの騎士』組曲で締めくくります。

R.シュトラウスの魅力を、バランスよくお楽しみいただけるように組み合わせた、大変濃厚なプログラムです。

R.シュトラウスは、特に音楽以外の何らかのテクストに触発されたときに、非常に深遠な音楽を書いています。

極めて自由奔放な才能の持ち主で、オペラでいえば作品のテクストに応じてオーケストレーションも表現も豹変するのです。

オスカー・ワイルドの原作による『サロメ』は、ぞっとするような恐ろしい音楽と近代的なオーケストレーションで大成功を収めました。

一方、詩人ホーフマンスタールの台本による『ばらの騎士』は、まさにウィーンの、まさに『ばらの騎士』にしかない音が書かれており、大仕掛けの楽劇のかたちをとりながら、オペレッタ的ともいえる軽妙な要素も入って誰もが楽しめる音楽です。

たとえばベートーヴェン、ブラームス、ワーグナーなどは、それぞれどのような才能でどのような作品を書くか、ある程度想像がつきます。しかしR.シュトラウスは、作品が実際にできあがってみないと、どんな音楽が飛び出してくるかわからないという才能であり、実際に、作品によって大きく音楽が異なるのです。

一般に、R.シュトラウスを演奏するのは、とても難しいことです。初期の『サロメ』の時点ですでに作曲技法が成熟し切っていて、オーケストラも大編成、しかも仕掛けが込み入っているため、複雑なリズムと頻繁な転調を正しく演奏するだけでも、大変高い演奏技術とオーケストラの機能性が求められます。

しかし一番大切で難しいことは、先ほど述べた、その作品にしかない音楽表現に到達することなのです。

生誕150年という記念すべきコンサートで、東京フィルとご一緒できることを、とても嬉しく思っております。

関西フィル第257回定期(2014/6/13) |

|

|

|

||

飯守泰次郎です。関西フィルとの演奏会形式オペラ上演シリーズは、2009年の『ワルキューレ』第1幕以来、ワーグナーの楽劇を継続して取り上げてきました。

『トリスタンとイゾルデ』第2幕(2010年)、『ジークフリート』第1幕(2011年)、『ワルキューレ』第3幕(2012年)、そして今回6/13はいよいよ『ジークフリート』第3幕です。

ワーグナーの巨大な四部作『ニーベルングの指環』は、『ラインの黄金』、『ワルキューレ』、『ジークフリート』、そして『神々の黄昏』という4作品で構成されています。

このうち3作目にあたるのが『ジークフリート』です。今回演奏する第3幕では、ジークフリートとブリュンヒルデが幸せの最高潮を迎えます。

オーケストラ・リハーサル初日には ライトモティーフを楽員に解説 |

エルダはとても否定的で、「黄昏」のライトモティーフが何度も繰り返され、二人のドラマティックな二重唱で締めくくられます。

そこへ、森の小鳥に案内されてジークフリートがやってきて、「さすらい人」ことヴォータンと問答する場面になります。

「森の小鳥」のライトモティーフや、ヴォータンを表す「ワルハラ城」、「槍(契約)」、ヴォータンの望みをかなえる種族である「ヴェルズング族」(ジークフリートの両親)などを示すたくさんのライトモティーフが次々に現れ、オーケストラも大活躍します。

最後の、ジークフリートとブリュンヒルデの場面では、「愛の喜び」「愛の法悦」など、愛に関するさまざまなライトモティーフが現れます。

このハ長調の二重唱は、『指環』四部作の中でも最も肯定的な、ドラマティックな場面といえます。

これまで、関西フィルとのオペラのシリーズで長年ご一緒してきて、私も深く信頼している畑田弘美さん、片桐直樹さんに、今回は日本でも最も立派なコントラルトのお一人である竹本節子さんが加わってくださいます。テノールの竹田昌弘さんが体調を崩されたことは残念でなりませんが、代わって、イタリア出身ながらドイツ・オペラのヘルデン・テノールの役柄であるジークフリート、トリスタン、タンホイザーを得意とするジャンルカ・ザンピエーリさんが歌ってくださることになりました。

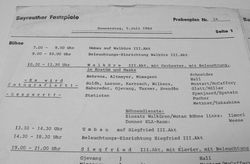

スコアに挟まっていた、バイロイト音楽祭の練習スケジュール

スコアに挟まっていた、バイロイト音楽祭の練習スケジュール(1984年7月5日。ジークフリート第3幕のピアノ稽古は19〜21時でした) |

ホームページをご覧の皆様へ |

|

|

|

||

飯守泰次郎です。今日は仙台フィルハーモニー管弦楽団の「オーケストラ・スタンダード」シリーズの演奏会で、ベートーヴェン・プログラムを指揮いたします。

仙台フィルとご一緒するのは久しぶりですが、緑に囲まれた静かな環境の中で、若々しい楽員のみなさんと共に集中したリハーサルができ、これまでもいずれも大変印象深いコンサートができたことを記憶しております。

今回は、ピアノ協奏曲第3番ハ短調と、交響曲第6番「田園」という、コンサートのタイトル通りのスタンダードな名曲の組み合わせです。

協奏曲のソリストは、津田裕也さんです。まだ若手ながら確かな実力を備えた津田さんとは、私もすでに何度か共演しておりますが、仙台のご出身であることは今回初めて知りました。第3番の協奏曲は、ハ短調という調性が「運命」と同じであり、5つのピアノ協奏曲の中で唯一の短調という、特別な作品です。

「田園」の前には、「プロメテウスの創造物」序曲を演奏いたします。新緑の輝く今の仙台にぴったりのプログラムです。 皆様のお越しをお待ちしております。

ホームページをご覧の皆様へ |

|

|

|

||

飯守泰次郎です。本日は日本フィルハーモニー交響楽団の名曲コンサートで、ハイドンのオラトリオ『天地創造』を指揮します。

日本フィルとは近年も、ワーグナー・プログラムやベートーヴェンの「英雄」、湯浅譲二作品集、ブラームスの交響曲4番など、幅広いユニークなプログラムを演奏してまいりました。

日本フィルハーモニー協会合唱団とも、以前に、今回と同じサントリーホールでの名曲コンサートのシリーズで、ヴェルディの合唱曲ばかりを集めてご一緒いたしました。

今回、この『天地創造』という偉大な作品でご一緒できることは、最高の喜びです。

日本フィルハーモニー協会合唱団は、ヴェルディのときも非常に優秀な合唱団だと思いましたが、今回さらに素晴らしく発展されていることを実感し、このコーラスの皆様に尊敬の念を新たにいたしております。

『天地創造』を演奏するたび、この作品の内容の深さと魅力に圧倒されます。あの、一般にはアカデミック、あるいは真面目という印象を持たれがちな面もあるハイドンが、しかもまだ18世紀という時代に、ロマン派を先取りするような表現に至っていることに驚愕するのです。

晩年のハイドンが、ヘンデルのオラトリオや、モーツァルトの『魔笛』によって新たな創造性を刺激されたのでしょう。複雑なハーモニー、不協和音をぶつける技術など、時代をはるかに超えています。創造の奇跡をありありと描写するハイドンのインスピレーションの豊かさ、才能、まさにこれは本当に特別な作品だと思います。

280名の大合唱団 |

ソプラノの鈴木愛美さん、テノールの小原啓楼さん、バリトンの小森輝彦さんが、日本フィルの皆さんとともに、ハイドンのこの素晴らしい音楽を、とてもよく再現してくださっていることも、非常に嬉しく思います。本番が本当に楽しみです。

東京シティ・フィル ホームページ掲載インタビュー記事

|

|

|

|

||

〔(中)から続く〕

―――交響曲第7番はホ長調です。しばしば、先生はホ長調は「愛の調性」とおっしゃっていますが、「愛」とは宇宙的な愛のことでしょうか?

飯守(以下I):そうですね……たしかに『トリスタンとイゾルデ』の官能的な愛とはすこし異なりますね。人間の愛を超えた愛、感謝と祈り、でしょうか。実は、ホ長調の交響曲は意外と少なく、シューベルトの「未完成」の第2楽章、それからブルックナーではこの第7番と、先ほど述べた第9番の第3楽章のアダージョがホ長調です。

チャイコフスキーの交響曲5番の第4楽章もホ長調ですが、あの交響曲は第1楽章がホ短調で始まって、第4楽章は行進曲的に盛り上がってホ長調で終わりますね。チャイコフスキー自身も、第5番にはどこかしら無理がある、と感じていたのか、どうも気に入っていなかったようです。

私の想像するところでは、力尽くの勝利というような第4楽章の内容と、ホ長調という「愛」の調性との間に問題を残しているためではないかと思います。

ブルックナーの交響曲第7番に話を戻しましょう。この交響曲にも随所に「祈り」が入っていて、ブルックナーの面目躍如という作品です。

第1楽章の冒頭、ホルンとチェロで奏されるテーマは、旋律が縦のラインを描いてホ長調の和音を天に向かって昇っていくように上行していきます。メロディの後半には急に半音が出てきて、官能性に通ずる要素が入ってきます。

天上に届く思いと、地上の人間の世界の哀愁の両方が、冒頭から象徴的に表現されているともいえます。

第2楽章の冒頭の調性は嬰ハ短調で、大変苦しい、悲しい調性です。

このときブルックナーは、病床に伏しているワーグナーの死を予感しながら書いていて、ワーグナー・テューバを使っています。

中間部の第2主題は天上の音楽、優しさと満ち足りた感覚、感謝と祈り。この見事なコントラスト!どうしてあの、洗練とは程遠いブルックナーがこんなに素晴らしい崇高な音楽を書けたのかと思います。

終わり近くまで作曲したところでワーグナーの訃報を受け取り、非常に悲しみに満ちたコラール風の音楽が、いよいよすすり泣きとなり、最後は嬰ハ短調の異名同音の長調である変ニ長調という、非常に神がかった調性で静かに終わります。

第3楽章は、ブルックナーのスケルツォにしては気品があり、中間部は優しく牧歌的です。そして第4楽章は、第1楽章と同じホ長調です。

愛の調性による両端楽章に、悲しみのアダージョと気品あるスケルツォが挟まれていて、この第7番だけでも、ブルックナーの素晴らしさを存分に味わっていただけると思います。

ブラームスの「運命の歌」も、天上の美しい世界から、現世の人間の苦悩と絶望、そして浄化という構成を取っていて、どこか第7番と符合する部分があるように思います。

―――ブラームスも交響曲に4曲とも標題をつけておらず、バッハ、ベートーヴェンの流れをくむ純粋音楽の作曲家ということでしょうか。

I:そうですね。北ドイツ出身のブラームスは、ドイツ・ロマン派の中でも形式を非常に重んじ、ウィーン古典派を正当に受け継いだという意味で、ベートーヴェンに近いですね。対照的に、シューマン、マーラーは交響曲においても形式をどんどん破って劇的な方向へ発展していきました。

ブラームスの4曲の交響曲を見てみると、第1番は純然たる純粋音楽ですが、第2番は牧歌的になり、第3番、第4番と進むにつれて彼の愛した「自然」がどんどん入ってくるようにも思われます。第4番はまさに「秋」ですね。

ブラームスの音楽にはいろいろな要素があり、音楽史でいえばかなり長い範囲を包含する作曲家なのです。ロマン派はもちろん、古典的な傾向とウィーンの洗練、その一方で後の印象派や表現派にも通ずる要素、そして彼独特の根源的なエネルギーがあり、晩年には深い円熟に到達します。

―――ブラームスは宗教曲も書いていますが、「運命の歌」は特に宗教性のある内容ではありませんね。

I:リベラルなプロテスタントであったブラームスの代表的な宗教曲といえば「ドイツ・レクイエム」がありますね。「運命の歌」はヘルダーリンの詩に作曲された合唱曲です。

ニーチェをはじめ数多くの、特に20世紀の作曲家や思想家を刺激したヘルダーリンの詩に、ブラームスはいち早く着目したことになります。偶然にこの詩を発見して感銘を受け、ずいぶん時間をかけて作曲したようです。

曲は3つの部分に分かれていて、最初は静かに始まり「天上の美しく輝く平和な恵まれた世界」「何の苦しみも知らず眠っている幼子のような精霊」と歌われます。

三拍子で激しい中間部は、現世です。「私たち人間は休息する場所がない」「崖から崖へ砕け落ちる水のように落ちていく」という完全な絶望で、ヘルダーリンの詩は終わっています。この詩人は発狂して後半生を過ごしたそうですが、この詩も狂気とのぎりぎりの境界線上にある鋭敏さ、繊細さを感じさせます。

この現世の部分に続いて急に、冒頭と同じ天上の音楽が静かなp(ピアノ)で、しかも管弦楽のみでハ長調で回顧されます。これはまさに浄化であり、悲劇的だけれども最後には精神的な安らぎが訪れるのです。

東京シティ・フィル・コーアとは長くお付き合いしてきて、この作品もぜひ演奏したいと考えていました。しかし、静かな天上の神と精霊の音楽から始まって、中間の部分で現世の人間の悲しさと絶望という激しい音楽になり、最後は浄化されて静かに終わる、というこの曲の構成は、いわばベートーヴェン的な見栄えのする勝利で終わるわけではないぶん、難しいのです。

それでもこの構成そのものが、この曲の素晴らしさなのです。いつなら演奏できるだろうか、とずっと思ってきました。「運命の歌」とブルックナーの交響曲というプログラムは、おそらく例がないだろうと思いますが、先ほどお話しした第7番の内容を考えると、とてもよい組み合わせだと思い至ったのです。

―――東京シティ・フィルについて、ひとことお聞かせくださいますか。

I:お付き合いも本当に長い、私の特別に愛するオーケストラです。私もシティ・フィルの皆さんの心を理解できると感じますし、皆さんも私の音楽を理解し、私が何を求めているか、よく分かってくださいます。これはやはり、ドイツ・ロマン派を中心に系統立てて、幅広いレパートリーを共に深く掘り下げてお付き合いを重ねてきた賜物です。

いま、オーケストラと指揮者の関係はどんどん短期間になってきています。聴衆も次々と新しい指揮者の登場を期待します。しかし本来、良い音楽をつくるためには十年、二十年、三十年、四十年……という長い時間をかけて培われる人間的な関係と音楽的な理解が必要であることは、ヨーロッパの歴史が証明しています。シティ・フィルとの音楽づくりでは、まさにそのことを実感できて、いつも嬉しく思います。今回のコンサートも、とても楽しみにしています。

〔了〕

東京シティ・フィル ホームページ掲載インタビュー記事

|

|

|

|

||

〔(上)から続く〕

―――昨年、このツィクルスの際に、「ワーグナーの楽劇を演奏してきたことが、ブルックナーの響きを確立するうえで大きな意味があった」ということをおっしゃっていました。ブルックナーは、ワーグナーの音楽と出会ったことによって、後期ロマン派の響きを純粋音楽の中で実現することができたということなのでしょうか。

飯守(以下I):そうなのです。ブルックナーと、同時代のワーグナーの間には、歴史上の非常に興味深いつながりがあるのです。

彼はワーグナーを深く尊敬していて、両者のハーモニーと調性の使い方、楽器法には非常に共通点が多くあります。音楽史の流れの上ではブルックナーは純粋音楽、ワーグナーは劇音楽、と対照的ながら、しばしばハッとするほど共通の響きを聴き取ることができます。

ワーグナーは、転調、半音を多用して、後期ロマン派の内面的なドラマを表現しました。特に『トリスタンとイゾルデ』においては官能性の究極が、そして『パルジファル』には官能性と宗教性の両面が、それぞれ描き尽くされています。

同じように転調、半音を多用しながら、ブルックナーは、厳格なカトリックの教理をも思わせる宗教性、むしろロマン的というよりゴチック的な、人間のスケールを超えた宇宙的な表現に到達したのです。

そもそも、こうした純粋音楽による偉大なスケールの宇宙を最初に作り上げたのはバッハです。

―――音によって作り上げられた宇宙的な広がり、という感じでしょうか。

I:そうですね、巨大な世界観、宇宙観です。ロマン派は、愛や希望や絶望といった人間の感情を表現しますが、ブルックナーの交響曲は、そうした人間的な感情を超えた宇宙的な世界、精神性の世界、そして「祈り」の世界に到達しているのです。

もちろん、「祈り」もまた人間的なものです。しかし私はこの頃、「祈り」とはそもそも何だろう、と改めて考えるのです。「祈り」とは、突き詰めれば、人間が人間でないものにすがっていく、ということです。そして音楽というのはそもそも「祈り」に近い、精神的な営みであると私は考えています。特に純粋音楽の内容は、深い精神性に根差しているのです。

―――すると、私たちがブルックナーの交響曲を聴くときも、愛、怒り、苦悩などの感情を音楽の中に求めるというより、もっと大きな感覚で接する必要があるのでしょうか。

I:いえ、そのように難しく感じる必要はありません。というのは、私がここで何を申し上げたとしても、それで先入観を持って「こうでなければならない」と思って聴いた場合に、もし実際にそう感じられなかったらどうでしょうか。おそらく、落胆される方もいらっしゃるのではないかと思うのです。

先に情報があって縛られてしまうと、実際に聴いてそう思えなかったときのショックは大きいと思います。

私は高校生のとき、「第九」についての本を読んで大変興奮して、意識的に第九を聴いてみたら……つまらないのです(笑)。というか、分からない。その時の「自分は音楽が分からないのでは」という恐怖。今思えば、よけいな恐怖です。

人によって、分かると感じるときも、分からないと感じるときもあるし、その時のさまざまな気分、さまざまな要因で、受け止めかたもさまざまでよいのです。

―――どうもブルックナーを敬遠してしまう、という人の中には、聴き方が分からない、何か特別な「聴き方」があるのなら知りたい、というこだわりもあるようです。

I:そうですね、とにかくあの偉大な音楽に身を任せてみてはいかがでしょうか。分析したり、具体的な何かを求めたりする必要はないと思います。

ブルックナーの、特にアダージョ楽章は、この世のものとはとても思えない、崇高な音楽です。この第7番の第2楽章の最後の部分も素晴らしいですし、第9番第3楽章のホ長調のアダージョともなると、この先に他のどんな音楽も要らない、と思えるほどです。

それから、意外に親しみやすいのはスケルツォ楽章でしょうか。スケルツォ楽章は、しばしば「聖なる野人」に例えられる、ブルックナーの別の一面が出ています。大食漢で、女性に熱を上げることもあったという人間的な側面も、彼の中にはあるのです。

―――ブルックナーが教会のオルガニストだったことは、交響曲の特徴とどのような関係があるのでしょうか。

I:まず、「ブルックナー・ユニゾン」(ユニゾン:すべての楽器が同じ音を演奏すること)と呼ばれる、オーケストラの全奏は、カテドラルを満たすオルガンの響きに非常に近いですね。

「ブルックナー休止」と呼ばれる突然の長い休止も、オルガンの大音響の和音を弾き切って、長い残響が消えるまでの静かな休止の時間を思わせますね。

また、普通の交響曲であれば基本となるある一定のテンポが定まっているものですが、ブルックナーの場合はオルガンを一人で自由に即興的に弾いている感覚で作曲しているので、長いクレッシェンドのときにはアッチェレランド(テンポを次第に速くする)が伴うのです(「ブルックナー・クレッシェンド」)。すなわち、テンポの設定が他の作曲家の交響曲より自由に揺れ動くのです。

冒頭部分が弱音の弦楽器のトレモロで始まることが多いのも彼独特の特徴で、「ブルックナー開始」または「原始霧」とも呼ばれています。

交響曲第7番もまさにそのように始まりますが、これは、オルガニストとしてあるいは勉強して身に付けた手法というよりは、彼の内面にある巨大なカテドラルの空間をpp(ピアニシモ)の弦楽器のトレモロの響きで満たして、テーマの出現を準備する、という彼独特の着想なのです。

〔以下、(下)に続く〕

ホームページをご覧の皆様へ |

|

|

|

||

飯守泰次郎です。東京シティ・フィルの第278回定期演奏会に向けて、リハーサル中です。このコンサートに向けた私のインタビュー記事が、東京シティ・フィルのホームページに(上)(中)(下)の3回に分けて掲載されますので、この私のホームページにいらしてくださった方にもすぐお読みいただけるように、順次掲載いたします。ぜひご覧ください。

***

東京シティ・フィル ホームページ掲載インタビュー記事

第278回定期演奏会「ブルックナー交響曲ツィクルス第3回」にむけて(上)

―――まずはじめに、ブルックナーの交響曲のどういうところに魅力を感じていらっしゃるか、お聞かせくださいますか?

飯守(以下I):ブルックナーの交響曲は、どれも非常に大がかりで演奏時間も長いのですが、一番の特徴であり魅力であるのは、音楽の純粋さと宗教性です。

ロマン派以降、音楽史の流れは大きく変わりました。古典派のハイドン、モーツァルトの時代に純粋音楽が確立されましたが、ロマン派の頃になると、表現は次第に饒舌に、劇的に、また民族的な要素が強くなっていきます。ロマン派への舵を最初に切ったのはやはりベートーヴェンであり、忠実に受け継いだのがブラームスです。シューマンとも通ずるこのロマンティシズムの流れは、後期ロマン派のワーグナー、マーラー……という、劇音楽あるいは標題音楽の方向へ発展していきます。

その一方で、メンデルスゾーンは劇音楽も書きましたが、ロマン派の時代にあってもやはり古典的で、純粋音楽の要素を強く持っていました。シューベルトもこの流れに位置づけられます。そして、後期ロマン派のブルックナーこそ西洋音楽の歴史における最後の純粋音楽の作曲家ではないか、と私は考えています。

―――「純粋音楽」というのはどういう音楽でしょうか。

I:純粋音楽とは、絶対音楽ともいわれますが、音楽が何か情景やできごとを描写したり、文学や絵画とともに鑑賞されるのではなく、古典的な精神にもとづいて音楽それ自体のみで成り立つ音楽のことです。

純粋音楽に対して、標題音楽というのはもっと前からあって、ヴィヴァルディの「四季」や、メサイアの中の「パストラーレ」などもそのわかりやすい例です。ただ、古典派の時代の主流は標題音楽ではなく、純粋音楽でした。

ベートーヴェンは交響曲第6番に「田園」という標題を付けましたが、鳥のさえずりや雷などの描写はあっても「田舎に着いたときにそのような精神状態になった、ということの純粋な音楽的表現である」というようなことを彼自身が言っています。このように、西洋音楽のある時期までの主流は純粋音楽でした。

そして、純粋音楽、すなわち本当の意味で内面的で純粋な音楽として交響曲を書いた最後の作曲家がブルックナーではないか、と私は考えているのです。

―――彼の交響曲の宗教性は、どこから来ているのでしょうか。

I:ブルックナーは、大変敬虔なカトリック信者でした。彼は自分の作品を書くというよりは、常に神との対話として作曲をしていたのです。

一般に作曲家というものは、その時代の流行や、聴衆、評論家の趣味に強く影響されるものです。作品の様式はもちろんのこと、身なりにおいても、ワーグナー、ベルリオーズ、リストなどの肖像画を思い出せば、最新流行の髪型と服装で身を包んでいます。身なりを構わずに歩いていて警官に捕まったという逸話のあるベートーヴェンさえ、肖像画ではふさわしい服装をしています。

しかしブルックナーは、まるでじゃがいものような顔で、一見すると凡庸な姿をしています。古い、修道僧のような服を身に付けて、しかも上下が揃いでなかったり、左右の足に違う靴を履いたり。礼儀作法も洗練された言葉遣いもわからず、多くの失敗をして、社会との接点をうまく持てませんでした。世間と遊離していたブルックナーにとって、作曲とは、神と交流するということだったのだと思います。

―――ブルックナーにとって、作品を世に発表することにどういう意味があったのでしょうか?

I:おそらく世の中のことは全く考えず、ただ自分の内的な作曲の欲求に従った、ということでしょう。彼は若い頃から教会のオルガニストを務め、特に即興演奏の素晴らしさは非常に有名でした。合唱曲、オルガン曲などの作曲もしていましたが、40歳を過ぎて突然、しかも長大な交響曲を書き始めました。あまりに長いので友人や弟子たちも辟易して、親身になって短くするように勧めると、「はい」と従うのですが、次の作品はさらに長いものができあがる。

―――作曲をしている時間は至福の時だったのでしょうか。

I:そうだと思います。オルガンの即興演奏の時と同じように、他のすべてを忘れ、神との対話に没頭して作曲していたのでしょう。

その一方で、自分の作品に自信がなかった、ということが、またブルックナーの大きな特徴です。普通の作曲家ならば、酷評されれば怒りますし、何か言われても容易に自作を曲げたりはしません。ところがブルックナーは、長いといわれればすぐカットしてしまったり、違うことを言われてまた戻したりしたので、さまざまな版が存在するという問題が残りました。しかし、彼自身に自信がなかったとしても、彼の人格の純粋さと、神との対話と祈りによってできあがった、彼の交響曲そのものの素晴らしさは、程度の問題はあっても基本的には多少の改訂によって損なわれるものではない、と私は思います。

〔以下、「中」に続く〕